張立福

前些天,在我們遙感科技朋友圈,有人突然問道,“遙感”一詞的中文說法是誰提出或者翻譯的?想找到出處,群內(nèi)一致共識是我國著名科學家錢學森先生更先提出或者翻譯的,但都沒有確切的提出背景和時間。

本人有幸聽童慶禧院士常常提起一些往事,包括前中國科學院遙感應用研究所成立的背景等等遙感領域的一些故事,剛好童慶禧院士在錢學森先生逝世的一篇紀念文章“錢老的遙感情結”中[見:參考文獻1],記述了遙感一詞的產(chǎn)生背景,我當時幫助童院士整理這篇手稿,因此記憶深刻,為了給廣大遙感科技工作者以及廣大學生普及遙感知識,講述遙感歷史故事,特把這段經(jīng)歷記錄下來,與大家分享。

添加微信好友, 獲取更多信息

復制微信號

1972年7月23日,美國發(fā)射了之一顆“地球資源技術衛(wèi)星”(Earth Resources Technology Satellites――ERTS),1973年中國科學家開始醞釀,1974年正式組織了對“地球資源衛(wèi)星”的大規(guī)模調(diào)研和論證。1975年7月,童慶禧先生作為匯報人,向錢學森同志匯報調(diào)研結果。

錢學森同志對于這次匯報會的基本觀點是,在當時我國有關衛(wèi)星載荷技術、衛(wèi)星測控技術、衛(wèi)星軌道控制技術等各方面發(fā)展均不成熟的情況下,發(fā)展研制這類技術復雜,對衛(wèi)星軌道、姿態(tài)、有效載荷等要求都很高的太陽同步地球資源衛(wèi)星的條件和時機尚未成熟,直接進入衛(wèi)星的研制不僅研制技術條件難以保障,而且發(fā)射測控等配套條件都有很大的難度,錢學森同志建議要首先從基礎抓起。

錢學森同志廣征博引,從美國研制“地球資源衛(wèi)星”的背景,講到了噴氣推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory――JPL)和在美國威羅蘭紅外光學實驗室基礎上建立起來的密歇根環(huán)境研究所(Environmental Research Institute of Michigan――ERIM),從這些研究機構的基礎工作和所取得的成就,講到了他們嚴謹周密的研究計劃。最后錢老一語道破:這個基礎是什么呢?這就是遙感技術,必須首先發(fā)展我國的遙感技術。沒有遙感衛(wèi)星就沒有了眼睛,而遙感又涉及到可見、紅外、微波等波段,要首先從這些基礎研究做起。中國要將遙感技術發(fā)展擺在十分重要的位置來抓。只要把遙感技術搞上去了,地球資源衛(wèi)星研制也就水到渠成了!

這就是“遙感”一詞的來龍去脈。正是這次匯報,促成了后來一系列遙感重要的科技事件,也為一批最早從事遙感研究的科研人員從地理所分離出來,成立專門從事遙感基礎理論和應用研究的中國科學院遙感應用研究所的成立奠定了基礎。

1975年7月,錢學森同志提出“遙感”一詞。

1979年12月,中國科學院遙感應用研究所成立。

參考文獻1

科學網(wǎng)《科學時報》刊登文章“錢老的遙感情結”。

網(wǎng)址鏈接:

http://news.sciencenet.cn/ *** htmlnews/2009/11/225981.html

附錄

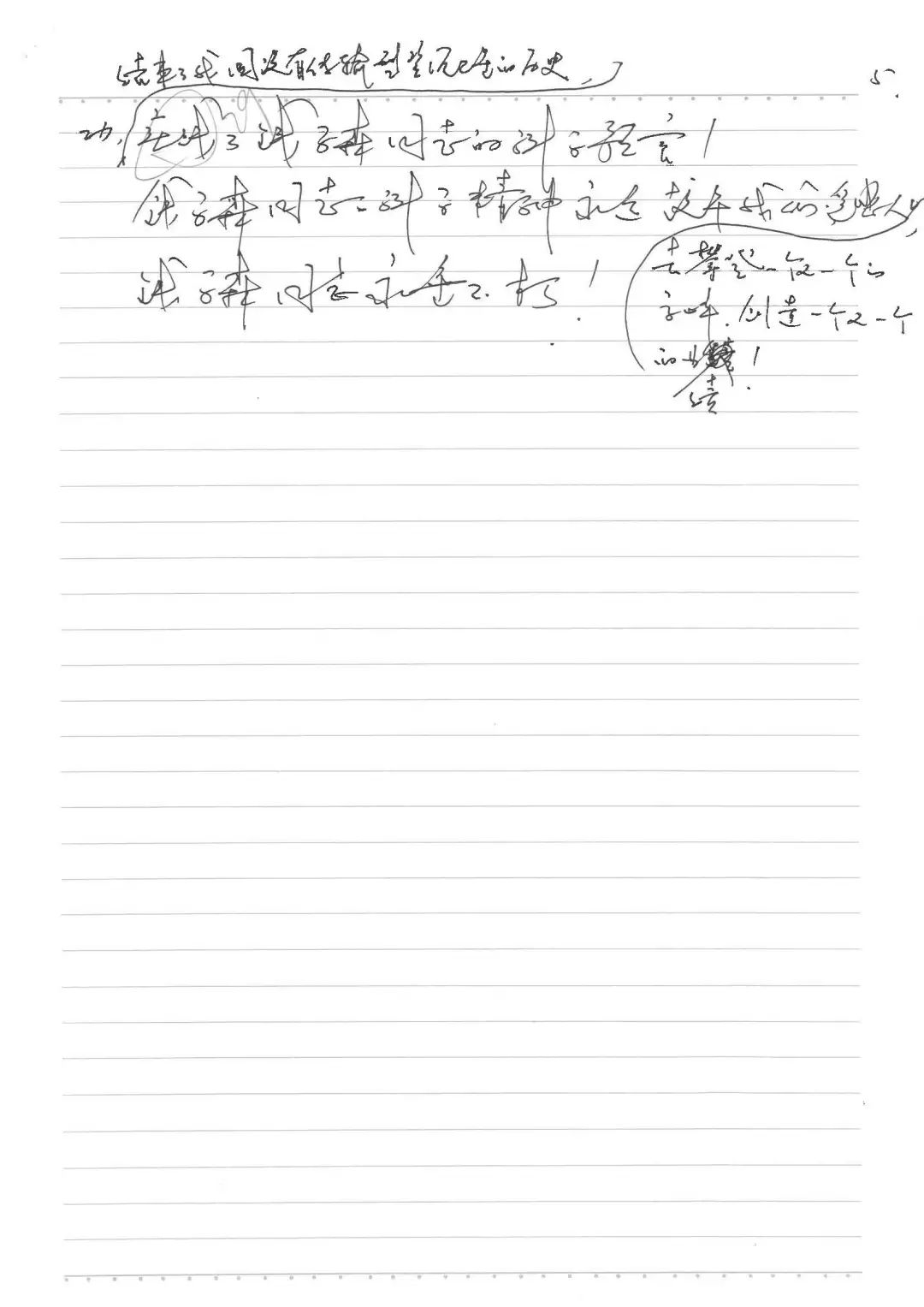

《錢老的遙感情結》手稿

童慶禧