日前,交通運輸部公布《國家車聯網產業標準體系建設指南(智能交通相關)(征求意見稿)》(下稱《指南》)。在該標準體系中,高精度地圖與高精度定位是其重要組成部分。

同一天,北斗三號全球衛星導航系統正式開通。中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其本周一表示,北斗系統跟其他衛星導航系統不一樣的地方有兩個,一個是短報文服務,另一個就是高精度應用。

他介紹,圍繞天上的北斗衛星系統,我國還在地面建了一張高精度增強網,“中國境內接近3000個地面站,更高精度能夠實時處理到厘米級,事后處理可以到毫米級的高精度”。

與北斗三號系統正式開通幾乎同時,一場大規模的北斗高精度定位智能駕駛路測也于近日啟動。路測為期近一年,將在全國所有高速公路和主要城市高速路展開。

根據目前的測試結果,測試車輛實時動態定位精度更高可達2厘米,已能滿足L3級以上智能駕駛和車路協同的廣泛需求,實現車道級導航。

添加微信好友, 獲取更多信息

復制微信號

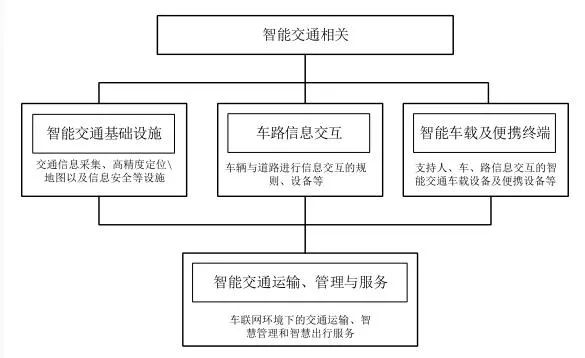

在交通運輸部公布的《指南》中,車聯網(智能交通相關)標準體系建設的技術架構主要包括四個方面(見上圖):智能交通基礎設施,車路信息交互,智能車載及便攜終端,以及智能交通運輸、管理與服務。

其中智能交通基礎設施,是基于道路的交通信息感知、與車輛協同配合的智能化路側系統。路側系統向車輛發送高精度地理信息、定位輔助信息、交通規則信息、交通環境信息、基礎設施信息、實時交通狀態、危險預警提示等信息。基于上述信息,車輛可以實現精確定位,及時掌握路段信息,擴展感知范圍。

而具體到標準體系,《指南》明確“道路設施”包括6類標準,地圖與定位標準即為其中之一。據悉,地圖與定位標準主要包括與道路相關的高精度地圖及高精度定位應用的標準。

事實上,在正形成的、龐大的自動駕駛產業體系中,高精地圖與高精定位的基礎性作用已被廣泛認識。

今年年初,發改委、工信部、自然資源部等11部委聯合發布《智能汽車創新發展戰略》。該戰略為我國自動駕駛理清了發展路線,高精地圖、高精定位皆是基礎設施。

相對而言,我國北斗產業的發展歷程要比高精地圖更久一些,產業化程度也更高。

據介紹,10年來我國衛星導航與位置服務產業總體產值年均增長20%以上,2019年達到3450億元,2020年有望超過4000億元。現階段北斗系統已全面服務我國交通運輸、公共安全、救災減災、農林牧漁、城市治理等行業,融入電力、金融、通信等國家核心基礎設施建設。

但受測繪資質及自動駕駛技術等因素影響,我國高精地圖產業略顯蹉跎。近幾年,隨著相關測繪資質逐步開放以及各類企業的參與,高精地圖的產業化水平才有明顯提升。

上個月,國務院辦公廳在相關文件中明確要求,降低導航電子地圖制作測繪資質申請條件。同時,自然資源部也公布了《測繪資質管理制度改革方案(征求意見稿)》,改革后高精地圖資質將在甲級的基礎上增加乙級資質。

有研究顯示,自動駕駛將激活汽車市場、重塑出行市場、創造新的乘客經濟等,它們每一個都是萬億級的市場。不僅如此,隨著自動駕駛的普及,還會對能源、交通、房地產、旅游、保險等行業產生深遠影響。

所以,降低申請條件、增加乙級資質,就是避免高精地圖資質卡住自動駕駛產業的脖子。然而,高精地圖產業發展也注定是一個長期的、充滿不確定因素的過程。

中國工程院院士李德毅曾預計,到2025年我國自動駕駛汽車也許有萬輛的規模,而真正大的規模化量產要等到2060年。麻省理工學院(MIT)的研究團隊稍樂觀,但也預計至少10年自動駕駛汽車才有可能普及。

泰伯網在之前的訪問中發現,一些高精地圖企業正在智慧城市、智慧商業等領域加緊拓展市場。

與自動駕駛深度綁定的高精地圖,在自動駕駛時代來臨前,除了與新老車廠更加緊密的綁定外,也急需找到商業模式的“B方案”。