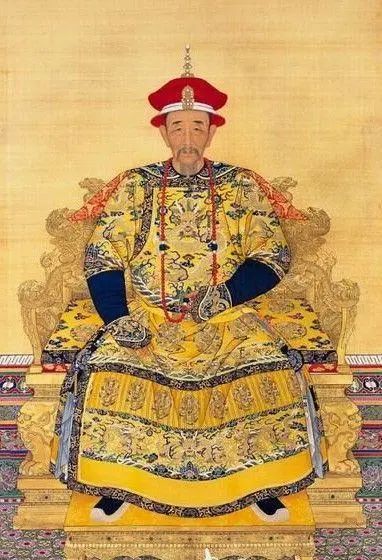

清圣祖玄燁(來自互聯(lián)網(wǎng))

清代的全國經(jīng)緯度測量及其意義

―中國測繪史學(xué)習(xí)筆記

作者:老村長

添加微信好友, 獲取更多信息

復(fù)制微信號

2020年12月2日于北京

中國大規(guī)模全國性經(jīng)緯度測量的進行,始于清初康熙年間。清代,中國先后進行過兩次大規(guī)模的全國經(jīng)緯度測量,主要目的是為實測全國地圖提供控制基礎(chǔ)。之一次是在康熙、乾隆年間,第二次是在光緒年間。這兩次測量,構(gòu)成了全國經(jīng)緯度點網(wǎng),為實測全國地圖提供了控制基礎(chǔ),并首次為牛頓地球扁圓說提供了測量實證,在中國乃至世界測繪史上均具有重要影響。

一、康熙年間的經(jīng)緯度測量

1644年,清世祖福臨入關(guān)建立清王朝,確立了對全國的統(tǒng)治。為加強國防、鞏固政權(quán)和發(fā)展經(jīng)濟,清圣祖玄燁(即康熙皇帝)從康熙二三十年開始醞釀測繪全國地圖。在技術(shù)、人員、儀器等方面,經(jīng)過10多年準備后,自康熙四十七年(1707年)開始全國地圖的實測。這一浩大工程,歷時10年至康熙五十五年(1716年)結(jié)束,以測量的全國性經(jīng)緯度點的為控制基礎(chǔ),實測了除新疆哈密以西及 *** 部分地區(qū)外的全國地圖,據(jù)此編制成《皇輿全覽圖》。

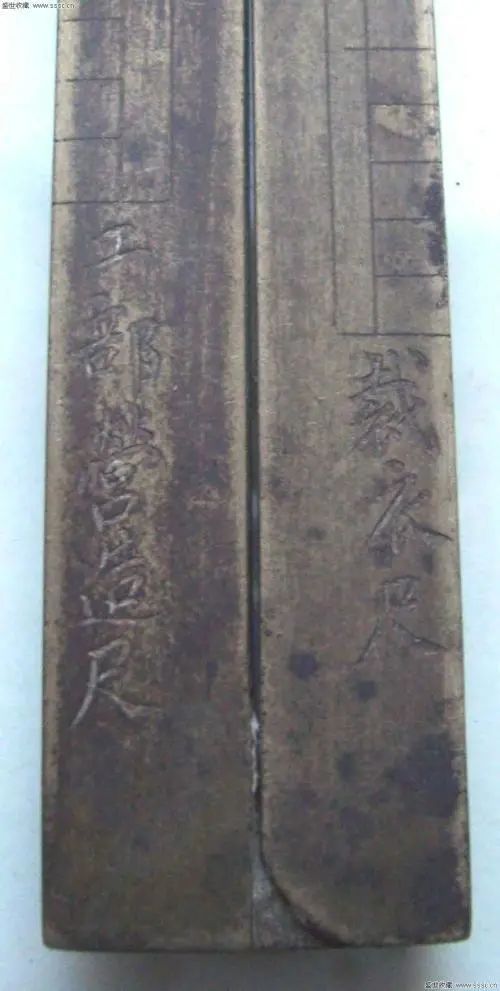

工部營造尺(來自互聯(lián)網(wǎng))

為統(tǒng)一全國地圖測繪的規(guī)格和保證成圖的精度,玄燁規(guī)定緯度一度經(jīng)線弧長折地長為200里,每里為1800尺,尺長標準為經(jīng)線弧長的0.01秒,此尺稱工部營造尺(合今0.317米);緯度以赤道為零起算,經(jīng)度以通過北京欽天觀象臺的子午線為本初子午線,以東稱東偏,以西稱西偏,當時也稱里差。玄燁規(guī)定的取經(jīng)線弧長的0.01秒為標準尺度之長,并用于全國大地測量,乃世界之創(chuàng)舉。

地面點經(jīng)緯度測量,主要采用以下 *** :一是采用天文測量 *** 直接測定北極高度和東西偏度(當時稱測天度);二是依據(jù)測得的天文經(jīng)緯度點,布測三角系,同時量測起算邊長,然后推算三角點的經(jīng)緯度。由于當時天文測量所用鐘不夠精確,天文測量儀器、技術(shù)人員少,且需要時間較長,而三角測量 *** 較天文測量容易得多,精度也不差,故決定以天文測量 *** 測定重要地面點的經(jīng)緯度,而大部分點經(jīng)緯度則采用三角測量 *** 推算。

法國籍傳教士張誠(來自互聯(lián)網(wǎng))

康熙年間的經(jīng)緯度測量,以外國傳教士為主、中國人參加,組成測量隊,攜帶從西方購買及自制的一些測量儀器,分批進行。其中最主要的幾次是:

康熙四十六年(1707年),令傳教士張誠率隊在北京附近測量;

康熙四十七年,令白晉率隊沿長城在直隸境內(nèi)測量;

康熙四十八年,令雷孝思、麥大成率隊前往山東測量,又令杜德美、費隱率隊至西北包括蒙古、陜、晉、甘及新疆東部等地區(qū)測量;

康熙五十年,令清大臣何國宗(?~1767年)等前往江南諸省測北極高度及日影;

康熙五十一年,令雷孝思、馮秉國等前往包括臺灣在內(nèi)的東南各省測量;

康熙五十二年,又分3路對中國中部、南部和西南部測量;

康熙五十四年,派雷孝思率隊前往湘、鄂、滇、黔一帶測量;

康熙五十五年(1716年),又派人前往 *** 測量。

清朝大臣何國宗(來自互聯(lián)網(wǎng))

測量中,采用天文測量 *** 測定地面點經(jīng)緯度時,緯度觀測通常于冬至前后測勾陳大星出地高度,取其更高更低度數(shù)折中,定為該地北極高度(即緯度)。經(jīng)度(東西偏度)的測定,有測日、月食及木星等不同 *** 。在測量三角點的過程中,康熙四十六年(1707年),在今吉林省暉春至海邊的高山間,使用測繩丈量距離,使用測鏡測量坡度,測量了一條長43里的基線,作為三角測量的起始邊。為防止粗差,保證三角測量精度,測量人員尺不離手,精確分割半圓,在兩點間盡量多設(shè)測點,并使之構(gòu)成三角網(wǎng)。同時,在一定范圍內(nèi)通過觀測太陽或北極星在子午圈的高度,對采用三角測量 *** 測得的經(jīng)緯度值進行校正;或用不同的圖形,以相當?shù)木嚯x,按照相同分規(guī)則對已測三角點進行復(fù)測,以檢驗觀測精度。

據(jù)史料記載,經(jīng)過10年(1707~1716年)測量,共測量和推算出比較重要的經(jīng)緯度點641點,其中55個東西偏度點和56個北極高度點采用天文測量 *** 實測,大部分點采用三角測量 *** 推算得出。至此,除新疆西部和 *** 部分地區(qū)未測量經(jīng)緯度點外,已在全國布測稀密不勻的經(jīng)緯度點。經(jīng)緯度點測定后,即實測地圖,使經(jīng)緯度測量成果起到控制作用,從而為基于實測地圖編制成《皇輿全覽圖》奠定了基礎(chǔ)。

二、乾隆年間的經(jīng)緯度測量

由于戰(zhàn)亂,康熙年間進行的經(jīng)緯度測量,主要在新疆哈密以東地區(qū),新疆西部及 *** 部分地區(qū)未進行測量。到乾隆中葉,經(jīng)過數(shù)年征戰(zhàn),西部業(yè)已平定,清王朝鞏固了西部地區(qū)的統(tǒng)治,全國版圖得以確定。于是,乾隆帝弘歷決定開展西部地的大規(guī)模測量,范圍包括哈密以西至巴爾喀什湖以東以南廣大地區(qū)和 *** 未測量地區(qū)。

清代蒙古族數(shù)學(xué)家明安圖(來自互聯(lián)網(wǎng))

乾隆年間的經(jīng)緯度測量,在技術(shù)上與康熙年間的測量基本相同,以中國人為主、外國人參加,是分兩步實施的:之一步,乾隆二十一年(1756年)二月開始,由精于測繪的清大臣何國宗總負責,分兩路實施,同年十月測量結(jié)束。

其中,天山西路,沿天山北麓至伊犁,由努克三負責;天山北路,越托東嶺進入吐魯番盆地,由何國宗、哈清阿負責。第二步,乾隆二十四年(1759年)五月開始,由擅長測算的清代蒙古族數(shù)學(xué)家明安圖(1692~1765年)總負責,傅作霖協(xié)助,繼續(xù)測量之一步未完成的新疆天山以南地區(qū)及 *** 未測量地區(qū),至次年三四月間測量結(jié)束。兩步測量,共測定經(jīng)緯度點93點。

據(jù)此,完成全國地圖的測繪,于乾隆二十七年(1762年)編制成《乾隆內(nèi)府皇輿地圖》,標志著中國首次實測全國性地圖的最終告成。

清代天文學(xué)家張作楠(來自互聯(lián)網(wǎng))

通過康熙年間和乾隆年間的大規(guī)模測量,之一次獲得了中國全國版圖內(nèi)的經(jīng)緯度點共734點(其中148點采用天文測量 *** 測得)的成果,構(gòu)成了全國經(jīng)緯度點網(wǎng)。上述734點并不是當時測定和推算的經(jīng)緯度點的全部,只是其中一些主要的點,還有部分點雖已使用但未選錄。連同乾隆至嘉慶年間的測量,共約1700余點。嘉慶二十五年(1820年),清代著名天文學(xué)家張作楠(1772~1850年)將以上測量成果編成《揣龠小錄》(藏浙江圖書館)一書,書中有《北極經(jīng)緯度分布表》(實為當時全國經(jīng)緯度點成果匯編),表中有府、州、縣名稱及緯度和東西偏度值,共錄入全國經(jīng)緯度值1711處。

三、光緒年間的經(jīng)緯度測量

從康熙和乾隆年間進行大規(guī)模經(jīng)緯度測量后,歷經(jīng)170余年,實地發(fā)生了很大的變化。 *** 戰(zhàn)爭后,中國淪為半封建半殖民地社會。清王朝為挽救其危亡命運,特別是當時急于修編《大清會典》所附輿圖的需要,又已逐步掌握近代測繪技術(shù),光緒十五至二十五年(1889~1899年),又重新進行了一次全國性的經(jīng)緯度測量。

參加此次測量的人員,均為中國人。測量 *** ,以太陽午正高弧定緯度法測定緯度,以月食定經(jīng)度法測定經(jīng)度。雖然當時已有觀測北極星測定緯度法,但因測繪人才和儀器缺乏,又需夜間觀測,故很少采用。有的省則以清初所測量的地面點經(jīng)緯度數(shù)值,以分率法推算緯度,以弧三角法推算經(jīng)度。

清末這次經(jīng)緯度測量,按會典館規(guī)定,測量了縣以上行政機關(guān)駐地的經(jīng)緯度值,全國約2000余點,構(gòu)成了全國新的密度更大的經(jīng)緯度點控制網(wǎng),不僅保證了測繪《清會典圖》的精度,而且使各省測繪的州、縣地圖,能以經(jīng)緯度點為控制縮編為府、省地圖,發(fā)揮了重要的作用。

清末經(jīng)緯度測量的精度,按《清會典圖》卷139輿地一所載,各地經(jīng)緯度值29處,用現(xiàn)代地圖上量算的25處省城經(jīng)緯度值,與清末實測值比較,經(jīng)度差值5分以內(nèi)者10點,占總數(shù)的40%;10分以內(nèi)者8點,占32%;緯度差5分以內(nèi)者18點,占總數(shù)的72%;10分以內(nèi)者6點,點24%。但個別點數(shù)值相差較大,如烏魯木齊的經(jīng)度相差1度36分, *** 的緯度相差49分。

遼東地區(qū)8個經(jīng)緯度點分布圖(來自寓公劍美篇)

四、清代全國經(jīng)緯度測量的意義

清初和清末進行的經(jīng)緯度測量,是中國歷史上全國性經(jīng)緯度測量的開始,不僅為實測全國地圖提供了控制基礎(chǔ),而且在中國乃至世界測繪發(fā)展史上,均具有重要的地位。

建立了規(guī)模空前的全國經(jīng)緯度點控制網(wǎng)。清初康熙年間開展的經(jīng)緯度測量,標志著中國全國性經(jīng)緯度測量的開始。經(jīng)過清代的幾次測量,中國在全國范圍建立起2000余點構(gòu)成的經(jīng)緯度點控制網(wǎng)。其控制范圍之大,點位密度之大,作用影響之深遠,在中國乃至世界測繪史上都是空前的。十八世紀初,歐洲及世界其他國家還未開始,或雖已開始但尚未完成本國的大地控制測量,而中國在清初康熙年間已開始并完成大部分國土的經(jīng)緯度點測量。

為測繪全國地圖提供了控制基礎(chǔ)。清代建立的全國經(jīng)緯度點網(wǎng),不僅為測繪《皇輿全覽圖》《乾隆內(nèi)府輿圖》《清會典圖》等全國性地圖提供了控制基礎(chǔ),保證了這些地圖測繪的質(zhì)量和地理位置的統(tǒng)一,而且給后來民國時期編制大型地圖集提供了控制基礎(chǔ),北洋 *** 時期進行的大比例尺地形圖測繪,也是以清末測量的經(jīng)緯度點作為控制基礎(chǔ),可見其作用之大。

促進了中國大地測量技術(shù)的發(fā)展。清代開展的全國經(jīng)緯度測量,參加測繪的技術(shù)人員,從康熙年間,以外國傳教士為主,中國測繪技術(shù)人員參加;到乾隆年間,以中國測繪技術(shù)人員為主,外國人參加;再到光緒年間,完全由中國測繪技術(shù)人員自己完成。盡管這一轉(zhuǎn)變過程是緩慢的,但從一個側(cè)面反映了中國大地測量技術(shù)的發(fā)展,在中國測繪歷史發(fā)展中具有重大意義。

為世界測繪科技發(fā)展作出了貢獻。康熙四十三年(1704年),在展開全國性經(jīng)緯度測量前,中國就以測量數(shù)據(jù)為依據(jù),規(guī)定地球經(jīng)線一度弧長為200里,并以此規(guī)定了工部營造尺的標準長度,這在中國歷史上是首次,較法國國民會議作出類似規(guī)定要早88年。當牛頓的地球扁圓說與卡西尼的地球長圓說相對立,無法定論之時,中國于康熙四十九年(1710年)在東北地區(qū)測量緯度41~47度間每度的經(jīng)線弧長,發(fā)現(xiàn)越向北越長,相差258尺(1尺=0.317米),為牛頓的地球扁圓說提供了實地測量實證,這無疑是對世界科學(xué)發(fā)展的一大貢獻。

注:本文在學(xué)習(xí)《中國測繪史》第2卷(測繪出版社)、《中國地圖學(xué)史》(喻滄、廖克編著,測繪出版社)等相關(guān)史書基礎(chǔ)上編撰而成,文中有關(guān)經(jīng)緯度點數(shù)據(jù)引自《中國測繪史》第2卷。版權(quán)歸作者老村長所有,如轉(zhuǎn)載須聯(lián)系作者。