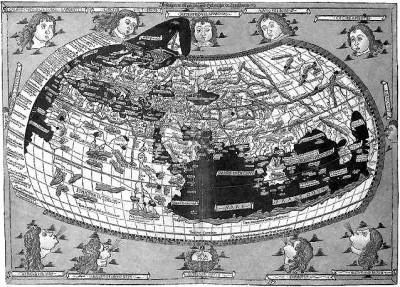

托勒密地圖 資料圖片

編者按

近年來,國內外越來越多的史學家把圖像納入史料范疇,擴大了傳統史料來源。將圖像廣泛應用于史學研究中,不僅可以用來證史,還可以此為主體開辟新的研究領域,這是圖像史學的基本要義。把包括地圖、圖畫、銘刻等在內的圖像資料作為歷史分析的切入點,可以一窺當時的社會、經濟、政治、文化狀況,反映當時人的認知、觀念、心態等。圖像史學的興盛,為史學發展提供了新的增長點。本期刊發的文章,通過分析地圖、漫畫等圖像材料,介紹圖像材料背后反映的社會文化圖景,以期對圖像史學研究取徑的認識有所深化。

隨著歷史學研究 *** 日趨多元化,圖像史學應運而生。地圖是地理信息的直觀載體,因而是不可或缺的圖像史料之一。地圖與人類文明相伴而生,人類每一次活動都被記錄在地圖中。早期歐洲人 *** 地圖所蘊含的知識體系是被深刻解讀的歷史文檔,是歐洲文化精英對整體世界觀念的生動寫照。早期歐洲人 *** 地圖上的“世界”,經歷了被古代人們“開啟”、被基督教“定義”、被探險家“發現”、被貿易與霸權“包圍”的演化,是反映過往歷史的一扇窗口。

添加微信好友, 獲取更多信息

復制微信號

一原始土著地圖鮮有留存,但考古學家還是能追蹤到蛛絲馬跡。木條、貝殼、珊瑚等代表的河流(風向)、山丘、聚落反映出人類的原始認知,懵懂的世界由此開啟。作為向文字時代的過渡,原始土著地圖呈現出象征符號趨于圖像形式的演進,是人類文明用地圖進行自我表達的發軔。

古典時代的文字地圖有了顯著多樣性,海圖、平面圖、宇宙圖等集中涌現出來。公元前2300年美索不達米亞城市平面圖中帶有星占學和宗教學的銘文顯示出自我中心的世界觀。當古埃及幾何學與地理學傳播到地中海沿岸后,希臘成為世界地圖的搖籃,樹立起大地是球形的觀點,舊世界三大陸地初現雛形。一旦球形大地概念被接受,邏輯上的下一步就是測量。亞歷山大大帝向印度北部的遠征使用步測組以估算行軍距離,擴大了希臘人對世界的認識。托勒密以經緯線劃分世界、 *** 地圖投影,創造了特殊的制圖技藝。探險家從本土經中東抵達美索不達米亞,沿途見識不斷豐富著地圖內容。

受凱撒大帝控制的托勒密也為羅馬服務,古羅馬人成為希臘地理學的繼承者。因為要用地圖輔助帝國軍事與行政,羅馬人在地圖繪制中更強調實用性。隨著腓尼基人參與到羅馬的社會活動中,羅馬地圖在吸納傳統的同時有所創新,對中世紀地理學和宇宙學產生了重要影響。

二中世紀的世界地圖被教會定義,基督教義規定了中世紀的世界觀。在基督教社會中, *** 地圖的宗旨不是追求地理上的準確,而是借圖幫助人們理解《圣經》、創世以及人類在宇宙中的位置,這是當時西方世界普遍接受的世界圖景。以“神圣地理學”為要旨的地圖甚至進入到基督教書籍中,成為其堅定不移的擁躉。滲透宗教寰宇觀、對世界程式化描述的T-O圖符合《圣經》教導,在中世紀大行其道,圣依西多祿大主教就是最古老的T-O圖的 *** 者。

13世紀T-O圖上的繪畫展示出基督教的文化成果。在《赫里福德世界》等百科全書式地圖中,文本和圖像以復雜的視覺沖擊體現出神學對人的主宰。盡管很多城市早已淪為廢墟,但從作為歷史文獻和文化遺產的地圖本身可以看出,中世紀精英們對其所處世界已然有廣泛了解。

地圖呈現的是教義統治下的和諧,但現實世界中戰爭頻仍,還有殘酷至極的壓迫。在“地圖光鮮”與“現實黯淡”的大撕裂中,波特蘭海圖(即航海指南書)是一抹照向新世紀的燭光。在戰爭和經濟的雙重驅動下,最古老的波特蘭海圖《比薩圖》上的沿岸地帶已標記1000多個地名,從西班牙的大西洋海岸經地中海到黑海東北角的遙遠區域被統攬在一起。延續《比薩圖》風格,制圖師將地中海畫在世界中心,這為歐洲精英們打開了看非洲的方式。

當基督教地圖還在描繪怪誕的未知大陸時,海圖強調的卻是南方水域的巨大商業潛力。在航海圖的沖擊與融合中,教會學者對地理的態度逐漸發生改變,中世紀形成了新的世界觀。

三伴隨著歐洲諸國完成國內統一、建立起中央集權,民族主義悄然覺醒,歐洲君主把遠航冒險當作開拓貿易、擴充實力的手段。地中海和大西洋沿岸貿易的盛衰, *** 著控制新土地與攫取新資源的貪婪競賽在15世紀開始上演,越來越多的異域土地被發現。隨著波特蘭海圖的賡續、被遺忘千年的托勒密地圖重現于世,新奇的非洲南部、印度洋、東南亞、美洲等未知世界以驚人之速被添加到地圖上。歐洲人的“世界”不再是上帝神圣不變的命令,而是被不斷發現、不斷變更,世界的邊界被多次重繪。

托勒密地圖再現與地理大發現的“不期而遇”,讓人們驚嘆歷史的吊詭,歷史偶然中的必然規律在地圖史上得到印證。歐洲人 *** 的首批托勒密地圖抄本中,封閉的印度洋還沒有明顯的貫通海道,被縮小的印度、被夸大的錫蘭和明顯缺失的東亞海岸都躍然其上。格爾馬努斯的托勒密式樣地圖(1489年)中,清晰畫出了迪亞士發現的非洲南岬角,這指引達伽瑪發現通往印度之路和馬拉巴爾海岸。葡萄牙人往返于印度和更遠的東方,使印度與錫蘭更接近于現代外觀。貝海姆的“蘋果地圖”(1492年)描繪的大西洋與東亞,成為哥倫布滿懷希望向西尋找亞洲的持續動力與指揮棒。

在波特蘭風格的坎蒂諾地圖(1502年)上,已有卡布拉爾發現的巴西、科爾特雷亞爾兄弟發現的“亞洲北角”、哥倫布發現的南美洲北海岸和加勒比海群島。托勒密扇子圖(1506年)上,日本被畫在古巴西部,這是當時人世界觀的體現;瓦爾德澤米勒地圖(1507年)上美洲的名字(寫在南美洲上)之一次出現。至墨卡托地圖(1569年)出版的60多年間,有十多個伊比利亞探險隊緊隨麥哲倫身影,中美洲西海岸、下加利福尼亞半島、“南方大陸”被順次記錄到地圖上。

新大陸先是被航海家發現,之后被繪到地圖上,隨著印刷機的發明又被印刷在紙上。當印刷商店取代修道院、手稿轉變為印刷書籍時,印刷地圖集得以普及。印刷地圖擴大了讀者群,開闊了民眾視野,使知識獲取變得民主化。

四隨著新大陸被發現與印度航線被開辟,荷蘭、法國和英國的探險隊陸續抵達世界大部分海岸線。歐洲連續幾個世紀的探險行為逐漸演變為海上霸權和殖民主義,為其服務的世界地圖扮演著關鍵角色。地圖擁有國往往率先描繪出一個地方,并強加上一個歐洲名字來宣示 *** ,這從15世紀葡萄牙和西班牙的美洲發現中可以找到源頭。拿破侖戰爭后,追求土地優先權成為殖民帝國一項血腥的民族主義競賽,地圖是歐洲殖民者在謀劃全球的無序競爭中必不可少的有力工具。在滲透地緣政治考量的地圖上,“世界”被民族主義與殖民主義所包圍。

荷蘭出版商范?林斯霍騰《航海記》中的航線秘密被荷蘭 *** 獲取后,阿姆斯特丹的地圖交易日益興盛。透過荷蘭制圖師的歐式世界觀,我們能洞見荷蘭黃金時代何以興起,甚至了解其對外貿易的基本原理。17世紀荷蘭之所以異軍突起并牢牢控制東方香料貿易,在很大程度上歸功于航海和制圖技術。將海上貿易和制圖權集于一身的東印度公司幾乎讓荷蘭無人可敵。

在與西班牙、荷蘭的霸權爭戰中,英法兩國的商船和海軍迫切需要更詳細的地圖和更精準的船只定位技術。航海時鐘被應用后,歐洲人此前難以到達或未知的地區紛紛被繪制到地圖上。19世紀,歐洲殖民探險活動深入到非洲、亞洲和美洲內部,“月亮山”尼羅河被更名為“維多利亞湖”,太平洋東北航道上頻繁可見帝國探險隊。英國海軍部的大規模探險將最晚發現的北美洲部分海岸與格陵蘭島繪制到地圖上。俄國倚仗太平洋探險南下,緊跟美英之后打開日本國門,將之更精確地繪制在太平洋艦隊的作戰圖上。可見,在歐洲國家的爭霸戰中,地圖是與火藥一樣具有威力的武器,掌握了異域知識(軍事情報)和通往富饒新大陸最精確的航圖,也就意味著擁有了支配世界的權力。地圖幫助各帝國確立起有著明確地理邊界的民族國家,并確立了其海外劃分的勢力范圍。

鐫刻時代烙印的歐洲地圖,經歷了“世界”觀念的變遷,本土與異域、中心與邊緣、文明與野蠻、有序與混沌等形態都在地圖上得到彰顯。地圖在推動人類文明進程的同時,也被列強用來進行殖民征服活動,這也使得我們從歷史的視角認識技術倫理問題。 (作者:邢媛媛,系中國社科院世界歷史研究所副研究員)