《山海經》作為先秦時期的百科全書,上面記載了大量的山川河流,兩山相互分離,有大致記載,雖然很多人認為是《山海經》混有神話和傳說不能全信,但地理方面的描述仍然可信。

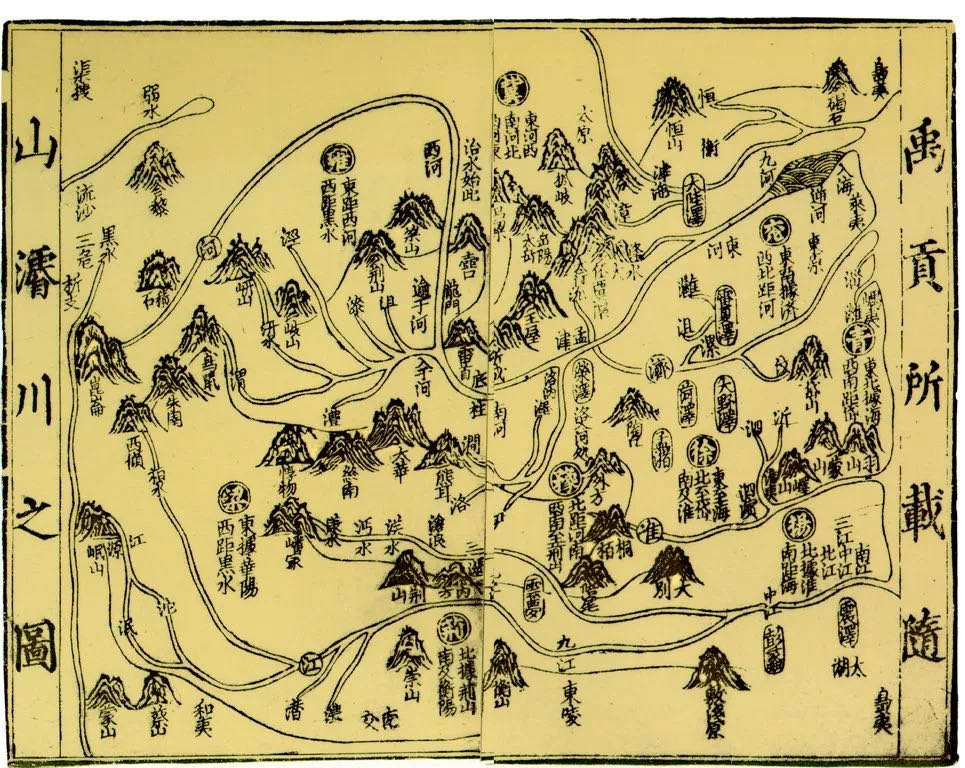

目前,中國考古發現的最早地圖是在戰國時期繪制的,它們于1986年在甘肅省天水市天茂海灘秦墓出土。共有7幅地圖,但7幅地圖主要是秦國的山區河流。目前存世的最早的全國地圖主要是《禹跡圖》和《華夷圖》。

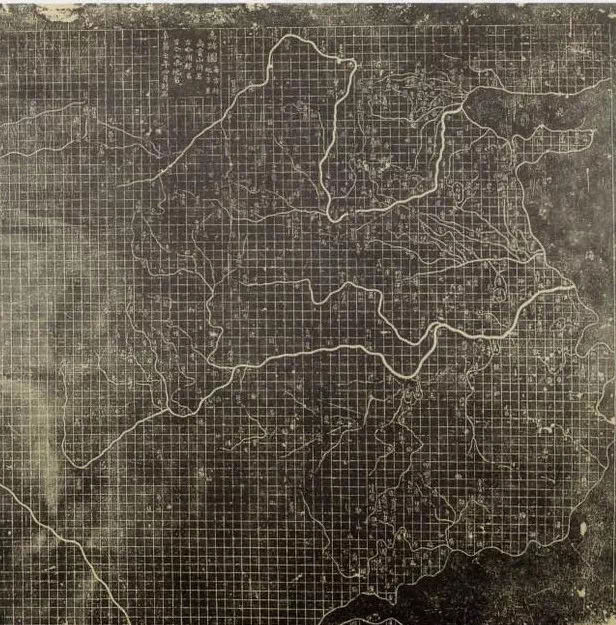

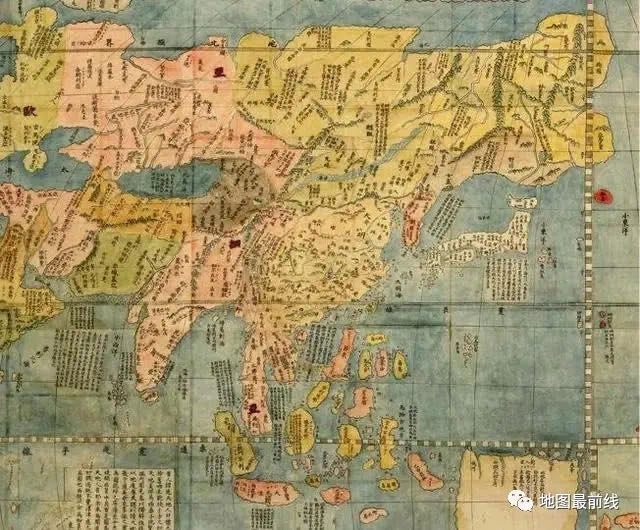

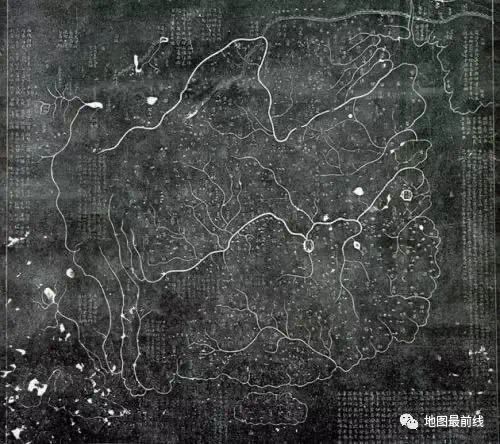

《禹跡圖》和《華夷圖》參考唐代的《海內華夷圖》,宋朝時繪制,經過不斷地完善,和今天我們看到的全國地圖已經非常接近,特別是境內的長江、黃河等水系的輪廓十分接近當下,看完讓人驚訝古人的智慧。

添加微信好友, 獲取更多信息

復制微信號

那么像《禹跡圖》和《華夷圖》這樣的全國地圖,1000年前的先民不借助現代技術,是怎樣繪制的這么精準的呢?其實在古代,繪制地圖的 *** 主要有三種:

之一種 *** :以山川為基準以地理狀況為區分作圖,這是古代繪制地圖最常用,也最方便的一種形式。制圖 *** 是:首先把所要繪制的縣城畫在中心,然后再把縣城附近的山川河流,相對于縣城在什么位置,大小如何用特定符號表示出來;最后再把縣城與山川之間的道路繪制出來即可。

雖然說這種 *** 不夠準確,但是既討巧又實用,十分適合科技落后的古代。但是地圖不是你信手畫畫就完事的,山川河流具體的方位,以及山勢高低走向,以及河流大小長度都需要人們去確定的。而確定的 *** 只能靠人自己去走,去看去親自量。不過古代沒有定位技術,測量工具也比較落后,因此出現誤差是很正常的,而且隨著距離越遠,范圍更大誤差就更大。

第二種 *** :以航線為基準航線是指水運的航線,后期也發展到海運。這種繪圖 *** 比之一種還要簡單,拿中國歷史上最著名的京杭大運河來分析:首先就在這張白紙的中心把京杭大運河畫出來,首起北京,然后畫圖的人坐著船從北京出發,沿著大運河一路向南出發,把河流兩岸的山川地貌都繪制下來,畫在運河兩側,最后繪制圖紙的人到達了杭州,也就完成了繪制。

這種 *** 的優缺點都非常明顯,優點就是方向定位的很準,繪制過程也比較快。缺點是畫圖的區域太窄,僅限于河流兩側附近的地區。

第三種 *** :以比例為基準在古代,戰爭經常發生,精準的地圖在戰爭中至關重要。前兩種 *** 主觀因素太多,誤差較大,已經不能滿足需要。事實上,早在一千八百多年前的漢朝,智慧的先民就發明了計算里程的計量工具。

漢高祖劉邦的四弟楚王劉交的后裔――劉歆撰寫的《西京雜記》記載:

“漢朝輿駕祠甘泉汾陰,備千乘萬騎,太仆執轡,大將軍陪乘,名為大駕。司馬車駕四,中道。辟惡車駕四,中道。記道車駕四,中道。”

可見,最遲在西漢時期,出現了記道車。

漢代科學家張衡在記道車的基礎上,利用齒輪咬合原理,研制了記里鼓車。

《古今注》記載:“記里車,車為二層,皆有木人,行一里下層擊鼓,行十里上層擊鐲(古代一種小鐘)。”

這種車分上下兩層,上一層設有一口鐘,下一層設有一面鼓,車上有個頭戴峨冠、身穿袍服的木頭人,車子行走十里,木人就會擊鼓一次,擊鼓十次,就會敲鐘一次,以此計算行走的路程。

要繪制地圖和測距,你只需要拉動記里鼓車在全國范圍內奔跑。例如,中國的沿海水域是從南到北。還可以使用此 *** 沿著海岸行走,然后記錄方位和里程以繪制區域的外部輪廓。

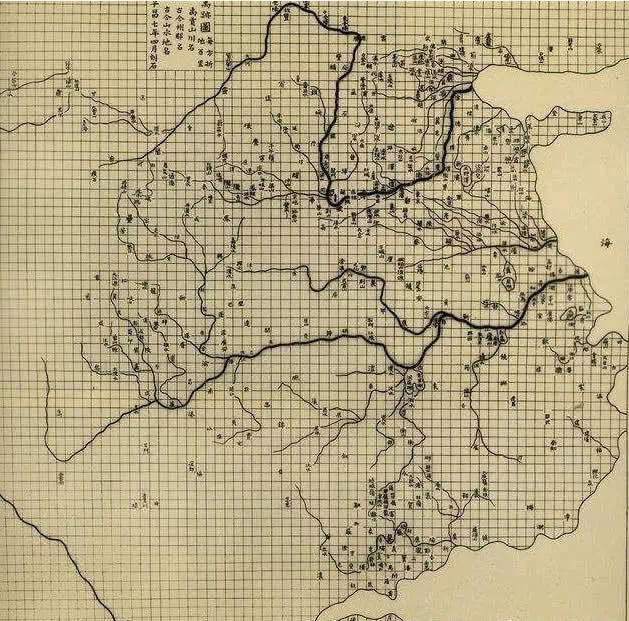

當然,這只是之一步。后續還需在紙上填繪記錄的數據以繪制完整的地圖。如何確保紙上的規模呢?這就需要另一種 *** :計里畫方。

計里畫方首先是把圖紙上畫滿相等面積的方格,每個方格設定一個尺數,比如一尺等于幾百公里這樣,以這種方式作為比例尺畫出來的準確性還是相當高的。

宋代繪制的禹跡圖

以“記里鼓車”加上“計里畫方”的 *** ,使古人能夠繪制出的地圖和今天的已經高度相似了,但他也有個缺陷,當時的人并不知道有經緯度、不知道我們其實生活在球面上,所以這就導致了畫出來的地圖是“歪的”,越靠近中心的部位越準確,越外圍偏離的也就越大。

古人繪制的地圖,相比于現代可以精確到米甚至厘米量級的地圖來說,仍然存在一定的誤差和錯誤。但對于一千多年前的人來說,沒有衛星、遙感、飛機等現代科技的幫助,僅用人力和智慧繪制出一張基本準確的全國地圖仍然是一項非常了不起的宏偉工程。