武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室主任陳銳志教授 圖源:測繪遙感信息工程國家重點實驗室官網

還記得曾憑借超強記憶力登上微博熱搜的北京“西城大爺”嗎?他是今年六月北京疫情復發的首位確診患者,在對其行動軌跡進行詢問時,“西城大爺”將2020年5月30日以來在北京市所去過的地方無一遺漏地回憶出來,從而使相關部門鎖定了北京疫情復發的關鍵地點――新發地市場。

然而,當我們在對“西城大爺”嘖嘖稱道時,是否想過,當疫情發生時,難道我們僅可以依賴人的記憶力進行軌跡回顧?能否有一種方式,以技術手段,精準地感知并記錄疫情中人們的行動蹤跡,而不用再“考驗”人們的記憶力呢?

有一位行業學者的研究也許在未來能夠解決這一問題――武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室主任陳銳志。

添加微信好友, 獲取更多信息

復制微信號

陳銳志,博士,教授、博士生導師。現任武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室主任。

當室內定位技術遇上新冠疫情

“大概是2月份的時候,當時武漢已經封城了,我待在家里就在想,自己研究的領域能不能發揮作用,能不能有一種手段使人們不用采取這么嚴格的物理隔離手段,更精準地跟蹤病毒傳播的途徑呢?”

在需要施行大范圍隔離的嚴峻疫情下,陳銳志教授不斷思考自己擅長的室內定位技術有沒有可能幫助社會以最小的經濟代價防疫,精準發現病毒傳播途徑,隔離最少的人。

很快,他不僅僅停留于“想”,在家隔離期間,陳銳志教授組織起團隊,遠程開始了疫情軟件的開發研制,“我一直遠程跟我的學生一起工作,跟他們討論,幾乎天天都在開會,研究整個架構怎么建設。”

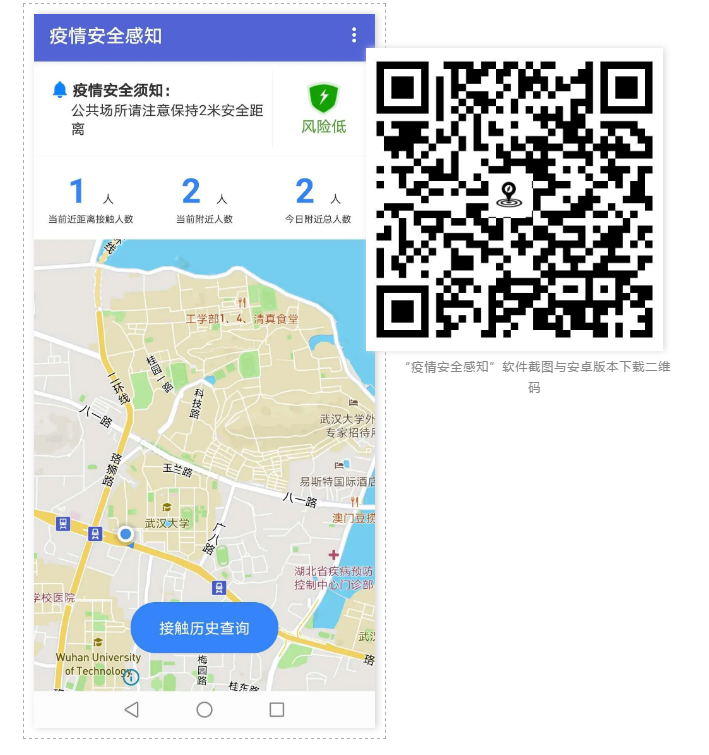

經過近三個月的開會、討論、研發,今年5月,陳銳志教授團隊發布了一款“疫情安全感知”軟件。

“疫情安全感知”軟件截圖與安卓版本下載二維碼

在疫情時期,比起何地新增多少確診病例,人們往往更希望及時了解確診患者的確切行動蹤跡,以判斷自身是否具有感染風險。 *** 機構也亟需更精確的信息以做決策。然而,通過最傳統、最原始的方式獲取的行動軌跡――確診患者的自述,往往是相對模糊的。

而陳銳志教授團隊所希望做到的,就是利用室內定位技術,在大數據與智慧城市的背景下,精準感知人與人之間的近距離接觸歷史。

“我們設計這款系統的基本思路就是,新冠疫情中最重要的就是了解(自身)有沒有和病毒攜帶者近距離接觸過,有接觸過就有傳播的機會,所以我們開發這個軟件,基于藍牙技術,通過兩個手機同時發信號,像掃描一樣,告訴對方‘我是誰’,記錄下在哪個時間點跟誰接觸過,把這個信息傳到服務器上。”

“有這種方案的話,可以精準地把這條病毒傳播的路徑‘挑’出來。”陳銳志教授說道。

簡單來說,當類似北京疫情復發的情況再次發生,在全民已使用該類軟件的前提下,只需要獲取確診患者的相關數據,就可以馬上得知患者曾在何時何地與誰接觸,篩選出一條病毒傳播路徑,排除其他無風險人群,從而采取最小范圍的精準隔離,不再需要“一刀切”。

陳銳志教授考慮到的更多是人們在疫情隔離期間最切身的感受。他表示,“完全的封城給人們帶來了很多不方便,也容易造成人們的心理壓力、經濟壓力,復工復產也面臨著風險。”

然而在危及生命的疫情面前,只有獲取足夠精準的信息,人們才有可能打破對于未知的恐懼。

但團隊也知道這項應用的難點所在――要做到精準記錄,前提必須是覆蓋足夠多的人群。目前,這款疫情安全感知軟件的安卓版本已經在應用寶上線,但由于沒有進行相應的推廣,下載量并不高。陳銳志教授清楚,在這樣的使用數量下,即使已下載的用戶也無法得到安全保障,他坦言,目前該項目“更多還是偏向科研行為”,“現在只能說是技術上做通了,但只有當全民都使用上的時候才能發揮真正的作用。”

其實,類似的疫情安全距離感知軟件在國外也有所發酵,但同樣面臨使用人群覆蓋不夠廣泛的問題。如德國類似的方案Corona Tracing App,在短時間內下載量達到了650萬,但這個下載量也只是占德國人口的7%左右。

而放到中國來看,綜合人口數量、使用條件各方面因素,要做到全民覆蓋可謂是一項艱巨的任務。

其中,隱私問題顯然是人們下載軟件時的顧慮之一。對此,陳銳志教授表示也許不需要過于擔心。一方面,系統在進行數據收集時已進行了加密處理,“我們一直說信息安全,比如像在公共空間中發信息,這個信息我們是加密了的,即便有人可能通過某種手段攔截了你的信息,但別人看到的數據是一點意義都沒有的,是編碼的,需要‘鑰匙’才能查看,只有像是公安、防控中心這種‘超級用戶’在需要做決定時才能通過密鑰去查看、解譯出數據。因此公眾的信息其實并沒有在環境中暴露。”

另一方面,陳銳志教授引用了李蘭娟院士的觀點,即當生命安全受到威脅時,生命權應高于隱私權。他相信,假如在疫情再次來臨時有此類軟件作為人們出行的保障,在生命安全以及人身自由面前,人們也許可以降低對隱私的顧慮。

而對于老年人等不善于使用智能手機的群體,陳銳志教授也有所考慮。他認為,“像我們現在進入商場都要掃碼,如果老年人不懂使用(或沒有智能手機)的話,可以發一個工牌或者手環隨身攜帶,在他進入的時候就開始做記錄,把他的身份證號等信息和這個手環關聯起來,在出場所時再把手環歸還,這樣在技術上是可以做到的。”

可見,陳銳志教授所設想的解決 *** 并不是一味地讓老年人適應新技術,而是新技術如何更便捷地為老年人服務,始終考慮到人們最切身的感受。

未來,對于這類軟件的應用與設想,他認為“如果再有一次類似的傳染病發生,或當疫情防控成為‘常態化’時,假如可以通過 *** 的行為來啟動,成為 *** 層面的防控手段之一,讓全民都安裝上,再在軌跡數據里疊加上健康碼等數據就更清楚了,作為用戶,如果手機能警告在我附近的多少米內存在風險人員,提醒我離開這個地方,那就非常好了。”

北斗賦能各行各業 而他要做的是“增強”北斗

除了疫情安全感知軟件,已涉足室內定位技術領域近20年的陳銳志教授做的研究工作當然不止于此。這款軟件依托的也正是由陳銳志教授主持的“十三五”國家重點研發計劃項目“高可用高精度室內智能混合定位與室內GIS技術”。

談到目前還在進行的工作,陳銳志教授用一句話概況到,自己正在做的是要“從室外到室內,從地面到天上”。

此前,北斗三號最后一顆組網衛星發射成功,北斗系統全面完成部署,如今北斗可為我國各行各業賦能。不過,當問到北斗全面完成部署對室內定位技術是否有推動作用時,陳銳志教授笑言,“不是北斗推動我們,而是我們要做北斗增強。”

他表示,“北斗全面完成組網是我們國家的一個里程碑,相信也會在越來越多的方面應用。”“但北斗是無法做到室內定位的。”因此,陳銳志教授所說的“從室外到室內”指的正是把北斗的服務能力從室外拓展到室內,形成“室內外無縫”的閉環。

據陳銳志教授介紹,由于北斗在室內空間的信號較弱,無法穿透室內空間,且目前室內定位領域還沒有高精度的定位技術落地,人們在室內始終無法像室外一樣用手機導航,因此陳銳志教授團隊目前在做的就是希望把手機室內定位技術做到落地。“像是開車從室外到室內停車場一般就無法定位了,就算有也是非常慢的,而且如果地下隧道有很多岔口的話,它并不能準確定位你的位置,但我們的技術就可以解決這個問題。”

在具體的技術方面,陳銳志教授介紹,他的團隊目前主要推進的是“音頻定位技術”。

事實上,室內定位可通過多種技術手段實現,包括我們較為熟知的藍牙、wifi,以及視覺、音頻等。那么為何選擇音頻作為主推技術呢?陳銳志教授舉例為我們講解,“以前蘋果曾經有藍牙iBeacon技術,它更大的優勢就是支持所有手機、所有用戶,但是缺點是定位精度很差,信號覆蓋范圍很小;蘋果在去年又推出了超寬帶技術,它的覆蓋距離很長,但是做不到大眾覆蓋,只能支持iPhone11后的手機;另外還有谷歌的方案,之前用過視覺定位,還有wifi RTT測距方案。從某程度來看,室內情況非常復雜,不像室外可以用北斗、GPS等全覆蓋,室內要根據不同的環境用不同的方案。”

他接著介紹,“我們在重點研發項目中,思路就是要在不改變大眾手機的前提下做定位,這就是我的命題,我要做到像蘋果當時的iBeacon技術一樣,所有手機都支持,不要去改變人們手機的硬件。但同時我要克服他的難點,之一,精度提高;第二,信號覆蓋能力更強。”因此,人們手機中的麥克風就是一項不錯的選擇。“只要你的手機能聽音樂就可以支持,不需要改變任何硬件,利用手機的麥克風就能定位。”

朝著這個思路目標推進,目前,陳銳志教授團隊的音頻定位技術已經可以達到亞米級精度――定位精度可達約30公分,同時信號覆蓋范圍達50米,幾乎是藍牙iBeacon技術的十倍。他表示,“我們更大的優勢就是可以大眾普及,以及高精度、成本低。”

同時,陳銳志教授表示,他很希望他們所做的項目可以真正落地實現產業化,而不僅僅停留在實驗室環境。因此,據透露,他們已經與一些導航公司進行合作,并在部分地下空間進行示范,他表示“從室外到室內的閉合,從技術上已經做通了,也已經放入商業平臺在推動了”,目前“距離落地已經不遠了。”

此外,陳銳志教授談到另一件正在進行的研究事項,即“從室外到室內,從地面到天上”這句話中的后半句。

陳銳志教授所說的要“到”天上的就是地面上的一個個CORS基準站。

“這是一個比較前沿的研究。”“大家應該知道武漢大學‘珞珈一號’,‘珞珈一號’最為人熟知的就是夜光遙感,但其實它也是我們之一顆真正把導航和遙感集成的科學實驗衛星,我們在這顆衛星上做了很多新的導航實驗。北斗的衛星是中軌、高軌衛星,但現在還沒有人能做到在低軌衛星發射導航信號,我們的衛星就是之一顆。”

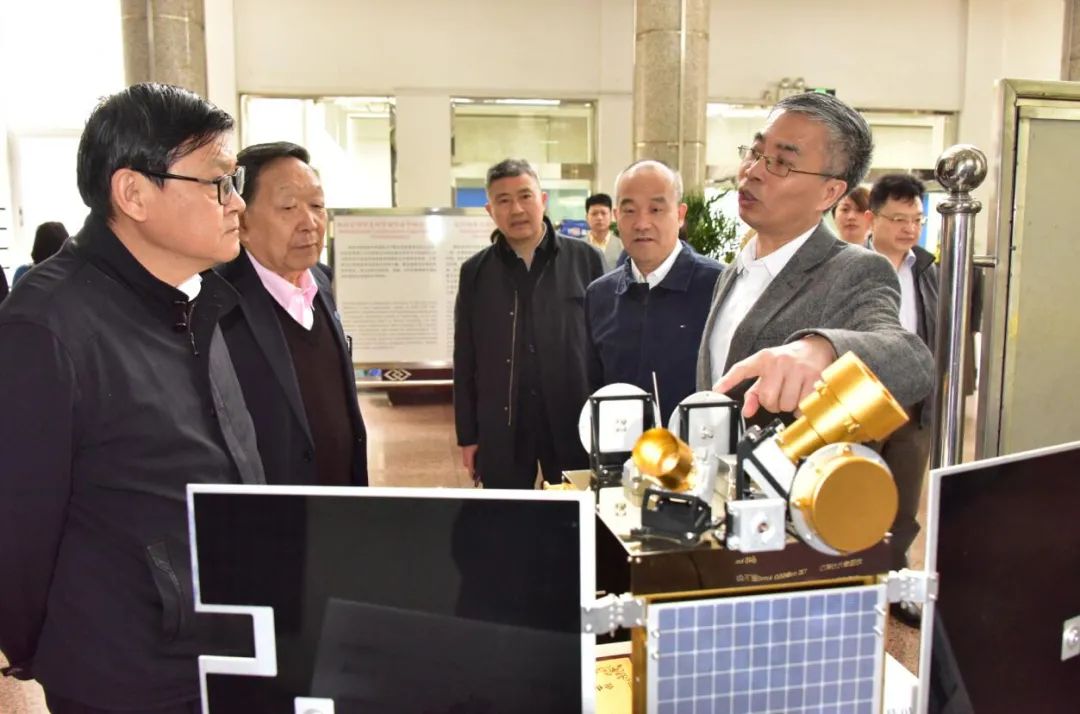

陳銳志教授向來訪領導介紹“珞珈一號”星基增強技術

據陳銳志教授介紹,他們所做的實驗研究,正是通過“珞珈一號”探索是否有將CORS站搬到低軌空間的可能。“現在大家在室外空間中有很多CORS *** ,能提供高精度的服務,但是其服務范圍只有 *** 覆蓋的范圍內, *** 覆蓋范圍外就不能了,所以我們‘珞珈一號’做的研究就是在探索一些途徑,(研究)能不能把CORS站搬到天上。”不過,陳銳志教授也表示,目前該研究還處在理論探索的階段,“因為如果把CORS站搬到天上的話,很多算法、信號傳播途徑都不一樣,和地面 *** 很多理論都不一樣。”

但他相信,“從我們國家講的制信息權來看,在我們的空間信息(領域),定位(技術)上,現在地面是最主要的戰場,但未來低軌空間的確也是一個值得討論的新空間。”

室內定位技術已進入了一個新的時代

目前,陳銳志教授研究的室內定位技術精度可達亞米級,項目也有了不少新的突破,而這些都是他在20年前初涉足室內定位技術這一冷門領域時無法想象的。

他感嘆道,“室內定位技術在這兩到三年進入了一個新的時代。”

陳銳志教授之所以這樣認為,是基于兩方面。一方面,是其他技術在近年的快速發展對室內定位技術起到了推動作用;另一方面,是室內定位技術領域整體生態環境的轉變。這兩方面的結合,為室內定位技術領域打開了一扇新的大門。

陳銳志教授認為,主要有三項技術一直影響著室內定位技術的發展。之一個是傳感器技術,“其實在我們室內定位技術里面,像慣導(慣性導航)技術,要用到很多傳感器。”“傳感器做積分定位,以前是不可能做的,因為精度太差,而現在的傳感器質量很好,我們就可以做了,傳感器性能的提升令我們的定位精度也提高了,算法也不一樣了。”

第二,是計算機技術。“以前的手機里一個CPU 只有200赫”,“很多算法,像卡爾曼濾波等根本算不過來,但現在的手機處理功能非常強大,從內存到計算速度,都在算法層面上給我們的研究領域提供了很多可能性。”

第三,是無線通信技術。“以前通信就只是通電話,但現在5G也能定位了,wifi也能定位了,藍牙也能定位了,在無線通信的陣營里面,他們也把‘定位’作為功能來考慮,寫進了無線通信協議。”

此外,領域生態環境的轉變,給予了室內定位技術更多的想象空間,它再也不像20年前那么“小眾”了。“以前室內定位就是我們做導航、測繪的人去研究,但現在諸如阿里、騰訊、谷歌等大公司也在涉足,人工智能領域也對室內定位技術產生了很多需求。其他行業也開始考慮室內定位的因素,像中國移動,他們新的戰略里也考慮到了定位的需求,當還是2G/3G的時候,定位功能并沒有被考慮進去,但5G就專門有定位功能。當大公司也參與推動這個技術時,整個生態環境就不一樣了,想象空間還是很大的。”

在這樣的生態環境下,他認為,“真正做到室內外無縫是有可能的,不會太遠,大概3到5年就可以落地,只要有其中1到2個技術落地就能開始全面鋪開了。”

保持熱愛 始終讓興趣驅動工作

在采訪過程中,不難感受到,陳銳志教授打心眼里熱愛自己正在從事的研究工作,事實上也的確如此。“我覺得做科研一定要找到一個自己喜歡做的事,如果你不熱愛你的工作就會覺得很難。”

陳銳志教授表示,在這近20年的室內定位研究中,感受最深的就是一定要做自己真正喜歡的事。他回憶起與室內定位結緣的經歷,“其實,我還是博士生的時候,做的論文和室內定位沒有很大關系,但我畢業后就覺得還是想做一些我自己更喜歡的工作。”

2001年,陳銳志教授有了一個可以自己決定未來研究方向的機會。當時,芬蘭大地測量研究所成立導航定位研究室,陳銳志教授成功應聘成為研究室主任,“當時只有我一個人,大地所所長就讓我規劃研究室發展方向,這是我的之一個任務。”在這個難得的機會面前,結合曾經在諾基亞手機部的工作經歷,以及對LBS(基于位置的服務)技術的關注,陳銳志教授毫不猶豫地選擇了室內定位技術這一雖然冷門,但自身極為感興趣的方向。“我認為,一個人的一生中,研究生涯也就幾十年,能夠有機會讓我自己定下研究方向,是很難得的。”

說起自己負責的之一個室內定位項目,陳銳志教授也依然歷歷在目。那是2010年的上海世博,當你到達芬蘭館,會看到提醒游客打開手機藍牙的提示,隨后,當你走進展館內的展點駐足觀看時,手機就會收到相應的資訊網頁鏈接。聽上去是不是十分簡單,并不稀奇?但放在十年前的背景下,卻引來了不少人的好奇,成為了當時芬蘭館的一大特色。該項目更是因上海世博的示范項目,曾登上美國導航領域期刊《GPS world》封面報道。

“這是我們之一次在手機上做了三維導航。”事實上,由于當時的手機計算能力較差,要在手機上做導航和定位面臨著如今難以想象的困難,最終項目得以成功也讓團隊收獲了不少成就感。

然而,陳銳志教授在室內定位領域的研究也不是一帆風順的。2012年,他感到基于當時手機傳感器的發展水平,自己的研究領域較難有新的突破,從而將研究方向轉為對手機應用層面的思考,提出了“手機思維引擎”。

直到2016年,陳銳志教授回國擔任武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室主任,同年7月,由他主持的“高可用高精度室內智能混合定位與室內GIS技術”“十三五”國家重點研發計劃項目正式立項。

陳銳志教授與李德仁院士合影

時隔四年,為何選擇重新投入室內定位技術的懷抱?陳銳志教授表示,還是離不開“熱愛”兩字,“回國時感覺到室內定位技術像迎來了‘第二春’,伴隨著新的技術出現,很多算法都不一樣了,所以又激起了我很大的興趣,很多以前不敢想的現在都敢想了,新技術為室內定位技術提供了新的可能性。”

不過,“手機思維引擎”研究對于陳銳志教授來說也并不是一個“退而求其次”的選擇。他坦言,從個人興趣來看,他仍然很想繼續這個方向的研究,并對此表示看好。

簡單來說,“手機思維引擎”是讓手機根據使用者的行為進行理解和推理,從而智能地為使用者提供服務,其中位置信息也是關鍵的推理依據,陳銳志教授表示,希望在退休前可以繼續該方向的研究。

除了自己對于研究的“熱愛”,陳銳志教授也總是希望自己的學生一定要選擇喜歡的方向來做科研。在芬蘭大地測量研究所導航定位研究室擔任主任期間,他曾對學生說,“做科研,之一,要做自己感興趣的方向;第二,你做的研究是要能拿到科研經費的,必須要做到這兩點,找到平衡點,自己喜歡、團隊喜歡,同時又要能拿到項目經費,才能維持你所做的科研發展。”

回國后,陳銳志教授團隊也曾三度參加國際室內定位賽事并捧回冠軍,讓學生們在實踐中感受學科的魅力,將課程與比賽合二為一。

如今,陳銳志教授仍然奮斗在科研的道路上。盡管肩負實驗室主任的職責與工作,同時還需要投入部分時間為研究生上課,但陳銳志教授并沒有因此減少投入科研的時間,他稱,現在仍然會有60%的時間放在科研上,并希望能夠盡力投入更多時間。

“我的大部分科研時間都是晚上,經常從下午5點多吃完晚飯就去實驗室,可以一直待到晚上11點多。”用陳銳志教授妻子的話來說,他對于科研工作就像“著了魔”,這一份“熱愛”著實讓人敬佩。

未來,陳銳志教授希望在退休前把自己研究的室內定位技術都做到落地、產業化,為社會真正帶來效益,就讓我們期待陳銳志教授為室內定位技術領域帶來的更多可能吧。